動画教材を使った教育サービス開発時のシステムの選び方。目的と集客力に応じて選びたい利用プラットフォーム(自社/オンラインサロン/Udemy・YouTube他)

2021-07-14

会員制の課金型か、オープン型で集客に特化するか。目的に応じて仕組みを選ぶ

教育コンテンツ事業を進めるにあたって、サービス設計で検討するべきことをご紹介します

教材として動画コンテンツなどを制作し、新しい事業として教育サービスを開設する際には、教材の中身だけではなく、その配信・提供方法も合わせて企画を考える必要があります。

特に今やさまざまなサービスが提供されるようになっていて、配信・提供方法にもいくつかのパターンがあります。どのような基準でどの方法を選ぶべきか、悩まれることもあるかもしれません。

このページでは、教育サービスを始めようとされている方に向けて、さまざまな配信・提供方法と、企画の特性に合った選び方をご紹介します。

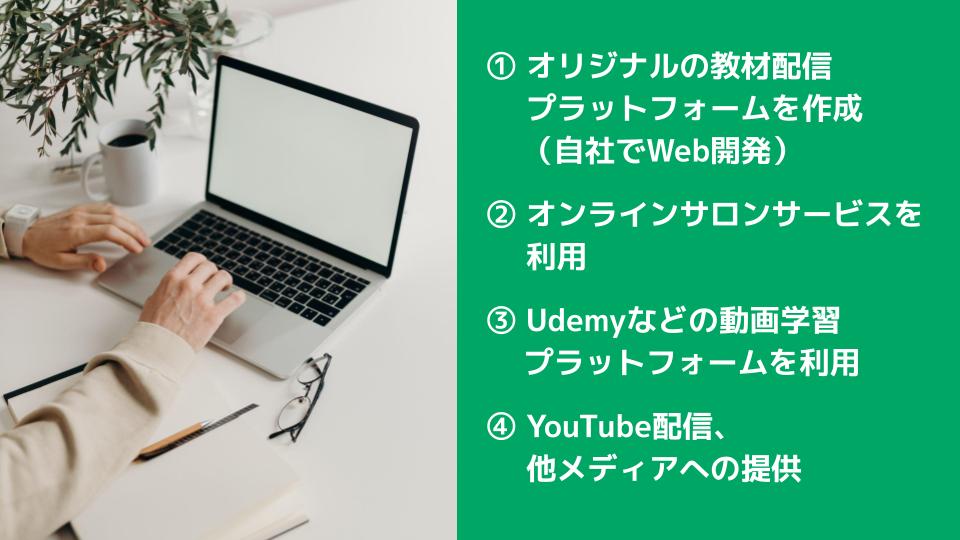

教育サービスとしての動画教材の配信・提供方法は主に4パターン

まずは、教育サービスの配信・提供方法をご紹介します。大きく分けて下記①〜④の4パターンに分けられます。

①オリジナルの教材配信プラットフォームを作成(自社でWeb開発)

自社で講座専用のプラットフォーム(Webシステム)を開発し、その中で教材コンテンツなどを提供する方法です。

制作の手間やコストは必要ですが、仕様の自由度が高く、それぞれの企画の要件に合わせて開発することができます。

オリジナルのプラットフォームを開発するには、Webサイトの運営システムとして有名なWordpress等のCMSを活用する方法や、スクラッチ開発をするなど、様々な方法があります。特に海外では相応に事例の多い分野でもあるため、まずは先行事例を調べるのが良いでしょう。

また、Googleサイトをはじめとするノーコード(あるいはローコード)で簡易にWebサイトが開発できる仕組みを利用する方法もあります。

※ちなみに、弊社で提供している教育支援サービス「グーテンラーニング」にも、Googleサイトを活用したeLearningサイトづくりの事例がいくつかあります。

自由度が高い分、開発の手間がかかり、自社内だけの人員ではすべての作業を完了させることが難しい場合は、外部のWeb制作会社やシステム開発会社に相談することもあります。

②オンラインサロンサービスを利用

既存のオンラインサロンプラットフォームで講座を開設する方法です。

登録手数料は必要ですが、コンテンツがあればすぐに始めることができます。

DMMオンラインサロン、CAMPFIRE Communityなど、大手企業が運営するサービスが人気です。会員の登録、決裁などもサービス内で行えます。

講座開設に必要な機能が一通りそろっているため、スピーディにサービスを始めることができます。

デメリットとしては、オンラインサロンサービス運営事業者に、一定料率で受講料からシステム利用料を支払う必要があることと、システムのカスタマイズは難しいため、既存システムにあわせて講座コンテンツを設計する必要があることです。

③Udemyなど動画学習プラットフォームを利用

さまざまなコンテンツを有する既存の動画学習プラットフォーム上で動画コンテンツを配信する方法です。

代表的なものに、アメリカ発祥の動画教育プラットフォームのUdemy(日本ではベネッセ社が運営)があります。Udemyでは、15万点を超えるコースから受講者が自由に選ぶことができます。

受講料は運営側と講師側とで分配する仕組みです。分配の割合は、プロモーションの方法によって異なります。

メリットとしては、②と同様にすべてのシステムが揃っているため、スピーディに講座を開設することができる点と、プラットフォームによっては受講者の集客を積極的に行ってくれる点が挙げられます。

デメリットも②と同様で、システムのカスタマイズが難しい点、一定の利用料をプラットフォームに支払う必要がある点です。

④YouTube等のオープン型プラットフォームでの配信

YouTubeは国内外で広く周知されている動画配信プラットフォームです。アカウントを作成すれば誰でもすぐに動画を公開することができます。

会員制の教育サイトとして利用することはそのままでは難しいのですが、圧倒的に利用者が多く、無料で動画を公開して閲覧してもらう人を増やすための場としては有効です。

ちなみに、YouTubeには「限定公開」という機能があり、URLを知っている人だけに動画を公開することも可能です。ただし、利用規約上は限定公開の動画へのアクセスを販売することは禁止されています。

また、限定公開ではURLが漏れてしまうとだれにでも動画が閲覧できてしまうため、セキュリティレベルは低くなりますし、受講期間ごとに受講できる人を制限するといったことはできません。

他に無料で利用できるプラットフォームとして、Facebookグループ、LINEなどもありますが、有料の講座として開設するための機能は付帯しておらず、YouTubeと同様にセキュリティリスクや規約上の課題があることは知っておく必要があります。

最適な配信・提供方法を選ぶための検討ポイント

次に、①〜④のパターンから、どの配信・提供方法が最適かを判断するポイントをご紹介します。

ポイント1 目的は収益か、広報か?

動画コンテンツをどのように利用したいのかを整理します。

コンテンツ販売によって事業として収益を得たいのか、あるいは別のゴールを目指すための広報ツールとして利用するのか、どちらが目的であるかによって最適な配信・提供方法は異なります。

【収益が目的の場合】

→下記 ポイント2へ

動画コンテンツを用いて教育サービスの収益を得ることが目的であれば、下記のポイント2「受講生の集客は十分にできるのか、難しいか?」を整理します。

【広報が目的の場合】

→最適な配信方法:④YouTube配信、他メディアへの提供

広報が目的の場合とは、例えば、サービスの特長を知ってもらい拡販につなげる場合や、会員情報を集めてその後の宣伝につなげる場合などが考えられます。また、動画を見てもらうことによって自社のイメージを発信し、ブランディングにつなげたいという場合もあるでしょう。

そのような目的の場合は、できるだけ多くの人に動画コンテンツを見てもらう必要があります。誰でも手軽に見られるよう、無料で配信・閲覧できるYouTubeを利用したり、SNS上での動画シェアといった方法が適しています。

ポイント2 受講生の集客は十分にできるのか、難しいか?

教育サービスの開設時に、自身で受講生の十分な集客が可能かどうかを整理します。

せっかく良い教材コンテンツを用意しても、見てくれる方がいなくてはサービスは開始できません。

集客が自分たちだけでできるのか、外部の力を借りなければならないのかによって、最適な配信・提供方法が異なります。

【集客ができる・またはすでに受講者となる顧客がいる場合】

→最適な配信方法:①オリジナルの教材配信プラットフォームを作成

②オンラインサロンサービスを利用

集客ができる場合とは、例えばすでに対面での講座の実績があり、受講生が多く集まっているような状況のことです。あるいは、企業や団体などから「受講したい」というニーズが確認できている場合も、集客の見通しが持てているといえます。

このような場合には、動画コンテンツを外部に宣伝することから始める必要はなく、配信できる環境を整えて、直接受講者となる方とお話をすればよいでしょう。

教材が準備できて、受講生も準備できる状況といえますので、あまり外部にシステム利用料が流出しない方法を選ばれることも多いケースです。

なんらかの特殊な要件があるなど、より自由度のあるプラットフォームにしたいのであれば、パターン①でご紹介した、オリジナルの教材配信プラットフォームの開発も検討することをおすすめします。

一方で、システム運営のコストを外部化(あるいは開発のスピードを担保)するためにオンラインサロンサービス等を利用する選択肢もあります。

【十分な集客が難しい場合】

→最適な配信方法:③Udemyなど動画学習プラットフォームを利用

自分たちだけで集客できる見通しが持てていない場合には、すでに多くの人が利用している動画学習プラットフォームでの配信も検討されるのが良いかと思います。

Udemyなど既存の受講者が多いプラットフォームであれば、(もちろん企画によってですが)自社の動画コンテンツを知ってもらえる機会も増えるはずです。

とはいえ、ただプラットフォームに並べて待っていても、自動的に集客してくれるものではありませんので、教材の強みを磨いて、プラットフォーム側とマーケティング面を会話されることをおすすめします。

(自身の教材を評価してくれて、会話できるプラットフォームを選定できると最も良いかと思います)

また、プラットフォーム側が集客を担当する場合は、分配される受講料の料率も低くなってしまいがちです。事業として、どの程度の人数に向けて、いくらの単価で提供して、手残りがどれだけ積み上げられるとよいのか、まずはシミュレーションを行ってから検討するのがよいでしょう。

まとめ

動画コンテンツの配信方法には、大きく分けて4つの方法があります。

①オリジナルの教材配信プラットフォームを作成(自社でWeb開発)

②オンラインサロンサービスを利用

③Udemyなど動画学習プラットフォームを利用

④YouTube配信、他メディアへの提供

これらの方法からどれが最適かを考えるには、ポイントが2つあります。

ポイント1 目的は収益か、広報か?

ポイント2 集客が十分にできるのか、難しいか?

教育サービス全体の目的と照らし合わせて、最適な配信・提供方法を検討していきましょう。

以上、動画コンテンツの配信・提供方法と、その選ぶポイントについてご紹介いたしました。

本記事をうまくご活用いただき、質の高い教育サービスを展開していただけることを願っています。

弊社では、教育支援サービス「グーテンラーニング」を提供しています。

出版社としてのコンテンツ編集力と、複数のサービス開設をご支援した事業経験によって、オンライン教育の立ち上げをご支援しております。ご興味いただけましたら、下記サービス資料をご覧ください。

教育研修事業のオンライン化支援「good.learning」サービス資料

出版社がご支援する教育研修事業のオンライン化支援サービス good.learning(グーテンラーニング)のサービス紹介資料を掲載しています。

資料ダウンロード